В 1918 году Польша восстановила независимость после 130-летнего порабощения. Литература в эти годы выполняла особую миссию, беря на себя функции формирования общественного мнения, ставя акцент на проблемах национального освобождения. Против своеобразного "утилитаризма" литературы, сосредоточенной преимущественно на общественной проблематике, выступила в свое время "Молодая Польша". Отстраняясь от позитивизма, она провозгласила право художника на самовыражение, психологизм и программировала вхождение национальной литературы в европейский культурный контекст, что можно считать характерным для первой половины века. В польской литературе преломился трагический опыт первой мировой войны, широкий спектр реакции на новые направления и художественный климат в европейском искусстве.

В 1926 году к власти в Польше приходит правительство во шве с маршалом Пилсудским, ориентированное на национальную консолидацию. Однако оно оказалось не в состоянии противостоятъ изощренной и вероломной политике гитлеровского рейха. 1 сентября 1939 года Польша была оккупирована. Наступил трагический период борьбы за свободу и выживание, борьбы, в которой погибли многие деятели культуры, поэты, прозаики.

В "межвоенное двадцатилетие" в польской поэзии заметны три группировки: "скамандригы", экспрессионисты и футуристы (и их разновидность - формисты). Скамандриты (группа поэтов, объединившихся в 1920 году вокруг журнала "Скамандр") выступали за культ жизни, повседневность и разговорный язык, за человека с улицы в качестве героя произведений. В этом был отзвук полемики с "культом Искусства", торжественностью и возвышенностью некоторых предшествовавших тенденций. К группе принадлежали первоначально Ю. Тувим, Я. Лехонь, Я. Ивашкевич. Программно им противостояли футуристы и экспрессионисты. Однако в творчестве каждый значительный художник был, разумеется, гораздо богаче отдельных группировок и программ, а произведения, опубликованные в первые десятилетия нашего века, не всегда были самыми характерными для творческой индивидуальности того или иного художника в целом.

Символистские мотивы и витализм, восторг перед повседневной жизнью, стремление преодолеть душевную оцепенелость характерны уже для ранних сборников

Леопольда СТАФФА (1878-1957):

"Сны о могуществе" (1901), "Цветущая ветвь" (1908), "В тени меча" (1911). Певец природы и любви, вечных ценностей и тем, Леопольд Стафф является автором семнадцати поэтических сборников. Среди них -

"Радуга слез и крови" (1918), который поэт называл "дневником впечатлений 1914-1917 гг.", и пейзажная лирика

("Высокие деревья", 1932; "Цвет меда", 1936). Поэзия Стаффа отразила увлечение идеями Ницше и поиски в лабиринте модернизма, аллюзии с классическим искусством античности и Возрождения, христианские мотивы. Она была способом защитить прекрасное и человека. На белорусском языке издан сборник "Высокие деревья" Стаффа в переводе Олега Минкина.

Болеслав ЛЕСЬМЯН (1877-1937) - автор сборников "

Сад на распутье" (1912), "Луг" (1920), "Студеное питье" (1936), "Лесное деяние" (1938), поэт, тесно связанный с поэтикой символизма, модерна. Используя чарующие сказания и суеверия, нередко мистически окрашенные, буйная фантазия поэта создает богатый художественный мир, где буйство красок и половодье чувств звучат подобно сакральному мифу. В нем неуловимое и недосказанное, светотени и нюансы, напоминающие полотна импрессионистов, которыми восхищался поэт. В 1994 году стихи Лесьмяна появились на белорусском языке (сборник "Пан Блiшчынскi") в переводе Олега Минкина.

Мария ПАВЛИКОВА-ЯСНОЖЕВСКАЯ (1894-1945) - актор пятнадцати поэтических сборников, среди которых

"Поцелуи" (1926), "Балет вьюнков" (1935). Известна как тонкий лирик, мастер интимной миниатюры.

Польский писатель Ярослав ИВАШКЕВИЧ (1894-1980) родился под Киевом, учился на юридическом факультете Киевского университета и одновременно в консерватории. В 1918 году переезжает в Варшаву. Первый сборник стихов "Восьмистишия", для которого характерен витализм, выходит в 1919 году, потом - "Дионисий" (1922), отразившие эстетское увлечение экзотическими сюжетами, автобиографическая повесть "Луна восходит" (1925). Работает в драматургии ("Лето в Ноане", 1937; "Маскарад", 1939), в жанре литературно-критических эссе и романа-биографии ("Фредерик Шопен", 1938). В сборниках рассказов тридцатых годов "Барышни из Волчиков", "Мельница на Утрате", "Два рассказа" прозаик демонстрирует отточенное мастерство глубокого психологического анализа, дает реалистический срез жизни польской провинции, разных слоев общества, основанный на своем опыте странствий по Украине и Польше, на заграничных впечатлениях. Романы и пьесы, стихи и рассказы тридцатых годов - свидетельство рождения большого мастера. Рассказы Ярослава Ивашкевича на белорусский язык переводил Янка Брыль.

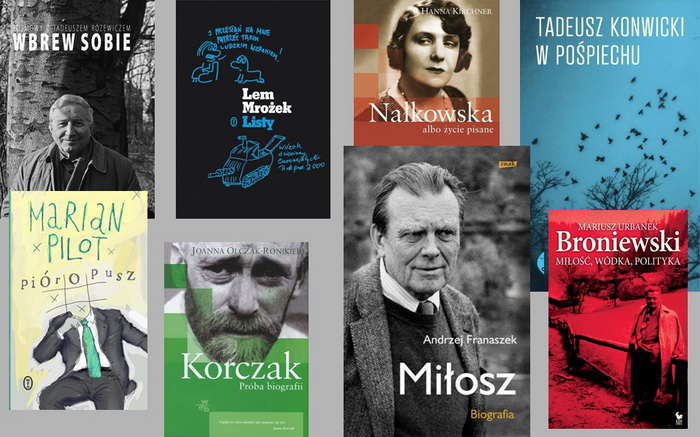

В стихах Владислава БРОНЕВСКОГО (1897-1962), с гимназических лет участвовавшего в борьбе за независимую Польшу, наиболее плодотворно реализована программа пролетарско-революционной поэзии ("Дым над городом", 1926; "Печаль и песня", 1932; "Последний клич", 1939; поэма "Парижская коммуна", 1928). Активная жизненная позиция была выражена уже в первом сборнике поэта "Ветряные мельницы" (1925), с которым в литературу пришло "дыхание войны". Поэт два года провел в окопах империалистической, был разоружен и интернирован вместе с легионерами за отказ служить Австрии. Антивоенные стихи Броневского, поэма "Последняя война" запечатлели крушение старого мира, отказ от романтических иллюзий. Военные ритмы переходили в чеканный пролетарско-революционный шаг, повторяя закономерность революционизирующего влияния первой мировой на искусство первой половины века.

Константы Иладефонс ГАЛЧИНЬСКИЙ (1905-1953) - поэт-лирик, прибегавший к фантасмагорической образности, гротескной символике, склонный к мистификации, иронии, поэт яркого эксцентричного дарования. В 1926-1931 годах он сотрудничал в юмористическом журнале "Варшавский цирюльник", для которого было характерно богемно-ироническое отношение ко всему на свете, нашедшее выражение в эпиграфе из Бомарше:

"Давайте смеяться, кто знает, просуществует ли мир еще три недели". Галчиньский "сотворил" свои стихи подобно фокуснику. Игра словами, неожиданное сочетание простого и невероятного, возвышенного и примитивного характерны для стихов

"На смерть бабочки, раздавленной грузовиком", "Путь в счастливую Аравию", "Письмо с реки Лимпопо", "Скумбрия в томате". Поэт справедливо сказал о себе:

Моя поэзия - простые чуда, тот край, где в лете спит старый кот под форточкою чутко на парапете. (Пер. Д. Самойлова)

Недоверие ко всем общественным ценностям отзывается разными гранями проявления иронии и сатиры в поэмах и стихах Галчиньского

"Конец света" (1928), "Народное гулянье" (1934), "Песнь о бешеной улице" (1937), "Бал у Соломона" (1937). Лиро-эпические сцены сатирически воспроизводят "польских дней абсурд ужасный", вакханалию политических игр и неуклонное скатывание Польши к катастрофе. Буффонада, мистификация, бурлеск убеждают, что для Галчиньского поэзия - игра, что, потешая публику, поэт пытается предостеречь сограждан от надвигающейся катастрофы при их недопустимом легкомыслии.

Поэма "Конец света" в подзаголовке определена как "Откровение святого Иладефонса, или Сатира на Вселенную" и посвящена одиннадцати покойным тетушкам (Орфоэпия, Евразия, Трамполина...). В ней описано светопреставление, которое начинается в предсказанный астрономом час: все переворачивается вверх дном, лопаются зеркала, статуи святых возносятся на небо, а у ласточек седеют крылья. Во всеобщем марше протеста принимают участие священники, полицейские, анархисты, поэты, масоны, идеи, ангелы и черти, люди и вещи. Не поддались панике только студенты, гробовщик и дворник - наименее причастные к нелепому обществу, которое неминуемо ждет гибель. Парадоксально-гротескная образность поэзии Галчиньского с годами становилась все более мрачной и пессимистической.

Более пяти лет Галчиньский провел в плену. После освобождения из лагеря, в апреле 1945 года, он возвращается к творчеству. Работал в популярном еженедельнике "Пшекруй", на страницах которого увидели свет его фельетоны и сатирические миниатюры под общим названием «Театрик "Зеленый гусь"». Изданы сборники стихов "Заколдованная пролетка" (1948), "Лирические стихи" (1952), поэмы "Ниобея" (1951), "Вит Ствош" (1952).

Дальнейшее развитие реалистических тенденций заметно и в прозе начала века. Для нее характерно вторжение военной, революционной и в целом политической проблематики, поиски новых путей для наиболее адекватного выражения острых проблем. Проблематика романа расширена введением философии и психологии, попыткой широко ставить проблемы "личность и мир", "человек и история".

Традиции Пруса и Ожешко следует

Мария ДОМБРОВСКАЯ (1889-1965), автор сборников рассказов

"Улыбка детства" (1923) и "Люди оттуда" (1925), основанных на впечатлениях от польской жизни. Это рассказы о батраках начала века, сезонных рабочих, тяжелом изнурительном труде. Даже при трагическом финале рассказы писательницы полны оптимизма и радости бытия. Важное место в отечественной и европейской прозе XX века занимает тетралогия М. Домбровской

"Ночи и дни" (1928-1934). В ней, по собственному признанию, Домбровская продолжила традицию XIX века,

"... проза которого гак великолепно умела связывать личную судьбу героя с жизнью его среды". На автобиографическом материале и жизни своих родителей, на примере хорошо известных писательнице человеческих судеб трех поколений воссоздана польская действительность на протяжении полувека. Здесь и разложение дворянских усадеб, и сосланные в Сибирь участники восстания 1863 года, и социальные конфликты перед первой мировой войной. На широком историческом фоне Домбровская проанализировала пути польской шляхты, кризис "политического романтизма", а также интерес молодого поколения к новым социальным идеям, революционные события и жизнь польской эмиграции.

Мастер социально-психологической прозы Зофья НАЛКОВСКАЯ (1884-1954) в романах начала века сосредоточила внимание на проблемах интеллигенции, особенностях женской души ("Женщины", "Князь", "Ровесницы"). Появляется новый тип героини. Это - женщина активных гражданских устремлений, способная бороться за свои человеческие права и социальную справедливость. Традиционный любовный сюжет обрамляет политическую проблематику в "Романе Терезы Геннерт" (1924). Писательница исследует реваншистские настроения в среде польских офицеров, бывших легионеров, полицейские репрессии в Польше.

Социальные конфликты, тяжелое положение крестьянства стали темой романа Налковской "Недобрая любовь" (1928). История несостоявшейся любви простой девушки, обманутой барином, составляет основу романа "Граница" (1935). Интерес к жизни бедного и беззащитного люда - ремесленников, безработных, прислуги, четко определенный антифашизм сближают позицию Налковской с позицией литераторов-коммунистов.

После второй мировой войны Налковская создает книгу "Медальоны" на материалах комиссии по расследованию преступной деятельности нацистов (писательница была членом этой комиссии), а также политический роман "Узлы жизни", в котором анализировались "вторая Речь Посполита", миф о Пилсудском, режиме санации и его крахе.

Зофья Налковская часть жизни прожила в Гродно. Среди героев ее произведений немало белорусских крестьян. В Гродно на доме, где жила Налковская, открыта мемориальная доска, в университете - музей писательницы.

С пролетарских позиций оценивал прошлое и настоящее Леон КРУЧКОВСКИЙ (1900-1962). В романе "Кордиан и хам" (1932) дана широкая панорама жизни крестьянства в Королевстве Польском накануне восстания 1830 года, предпринята попытка пересмотреть роль шляхты в национально-освободительном движении. Роман "Павлиньи перья" (1935) с классовых позиций изображает жизнь галицийской деревни перед первой мировой войной. Антифашистская направленность характерна для романа "Тенета" (1934). В послевоенных пьесах Кручковского "Возмездие" (1948) и "Немцы" (1949) находит отражение философский подход к недавнему прошлому, которое писатель постигал как узник немецкого лагеря для военнопленных.

Бруно ШУЛЬЦ (1892-1942) известен благодаря двум книгам "Коричные лавки" (1934) и "Санаторий под Клепсидрой" (1937), оригинальным по жанру и типу повествования. Его манера приближается к живописанию словом, которому приданы ранее неизвестные оттенки в цветовой гамме и совершенно новые лексические функции. Этот дар столь уникален, что, кажется, вещи, которые воспроизводит писатель, он описывает впервые описывает как вечность, как свою Библию, свой Ветхий завет. Жизнь провинциального городка (Шульц родился и был убит во время фашистской оккупации в Дрогобыче), патриархальный уклад еврейской семьи, владеющей небольшим магазинчиком, меткие характеристики и зарисовки людских типов, жизненных сценок, пейзажей - все это неповторимо и уникально, пропущено сквозь магический кристалл фантазии художника.

"Коричные лавки" состоят из маленьких эскизов-эссе, небольших мозаичных новелл: "август", "наваждение", "птицы", "улица крокодилов", "манекены". Они бессюжетны, как всякое самовыражение, а точнее - в них свой сюжет и своя логика повествования. Это магия особого видения, досконального знания нравов местечкового еврейства. При этом видении улицы города, ночное небо легко превращаются в лабиринты памяти, например возрастного безумия, отдаляющего впавшего в детство старца от его близких: "отец был уже утрачен, запродан, повязан присягой тому миру", он уменьшался, точно "орех, усыхающий в скорлупе". И далее читаем в романе: "Мы просто перестали принимать его в расчет, гак сильно отдалился он ото всего, что свойственно людям и реальности. Узелок за узелком отвязывался он от нас, одну за другой обрывал нити, соединявшие его с человеческим сообществом. То немногое, что от него еще оставалось, - мизерность телесной оболочки да горстка бессмысленных чудачеств - могло исчезнуть в некий день столь же незаметно, как кучка мусора, скапливавшаяся в углу, которую Деля всякий день выносила в мусорный ящик". Нетрудно заметить в этом отрывке влияние Франца Кафки, которого Шульц переводил на польский язык.

Станислав Игнацы ВИТКЕВИЧ(псевдоним Виткаций, 1885-1939), драматург, прозаик, теоретик искусства, был близок авангардной группе польских художников-формистов. Он - автор изданного в 1919 году научного исследования "Новые формы в живописи и вызванные ими недоразумения". Первая пьеса Виткевича ("Прагматисты") опубликована в 1920 году, хотя к этому времени он уже был автором пятнадцати пьес. Вес они экспериментальные, абстрактно-ассоциативные и соответствуют новому театру, в котором, по словам их создателя, даже самые обыденные вещи должны иметь странный облик, будто они из сновидений. Неистовство фантазии автора порождает "континуум шестимерного абсурда": в нем люди приобретают очертания масок, привидений, странных бесполых существ, жонглирующих идеями, которые автор назвал "онтологической гипотезой", - идеями многомерной неисчерпаемости мира.

Поэтике сна в пьесах Виткевича, которого Гомбрович называл "трагическим паяцем", все могущим себе позволить, соответствовала его концепция мира и искусства. В ней были свои параметры метода, жанра, фабулы и сюжета, свое отношение к реальности. Пьеса "Дюбал Вахазар, или На перевалах Абсурда" определена автором как "неевклидова драма в четырех действиях", а "Сапожники" - как "научная пьеса с "куплетами" в трех действиях". Приоритетность формы очевидна в обеих пьесах, родственных, с одной стороны, театру абсурда, а с другой - по установкам на активное воздействие на зрителя и "эффект остранения" - театру Брехта. Прием игры, поэтика сна делают пьесы Виткевича актуальными во второй половине века. Писатель же покончил жизнь самоубийством во многом по причине полного их неприятия и непонятости. "...Мне не могли простить моих скандальных буффонад, которыми я из самозащиты отгораживался от человеческого шутовства... А для меня это была лишь юмористическая духовная диверсия", - говорил о себе Виткевич.

Витольд ГОМБРОВИЧ (1904-1969), прозаик, драматург, эссеист, автор трехтомного "Дневника" (1953-1965), с 1939 года жил за границей. Наряду с Виткевичем считается представителем польского театра абсурда (пьесы "Ивонна, принцесса Бургундская", "Венчание", "Оперетка"). Большую известность получил роман Гомбровича "Фердидурке" (1937), поэтика которого новаторски сочетает авангардизм и морализаторство, приемы игры и самовыражение.

Смысл романа "Фердидурке" может трактоваться по-разному, ибо это личностный, или открытый, по терминологии Умберто Эко, роман. Его содержание таит столько прочтений, сколько ассоциаций может вызвать само название - конкретно ничего не означающее слово "фердидурке". Одно из прочтений - от "фердидурство", или "дуракавалянье" - приглашение к игре, знак или символ. В центре романа история созревания творческой личности, в которой все смешано: подросток, творец, зрелый мужчина, "я" и его alter ego, герой и его двойник, разные временные пласты от детства до зрелости. "Я" стремится убежать от фальши, сорвать натягиваемые на него "рожи", чтобы они не пристали навсегда. Личность стремится сохранить себя, быть собой, боится статики и нежизни. Своеобразным сюжетом становится бегство: из школы, где скучно, в детство - от занудства и серьезности взрослых.

"Фердидурке" - это новый тип повествования, в котором нетрудно угадать и традиционные романные приемы: романа семейного, шкального, автобиографического, романа воспитания. Это яркая сатира на образование и школу, на литературоведение и критиков, с которыми у Гомбровича были свои счеты. И в то же время все это в романе безжалостно пародируется с помощью универсальной иронии, что дает основания рассматривать роман Гомбровича как одно из первых произведений постмодернизма.

Существует большая литература о Гомбровиче, разные подходы к прочтению его романа: с помощью психоанализа, экзистенциализма, фрейдизма, семиотики и модернизма. Оригинальное и эксцентричное творчество Гомбровича - это проявление его личности, отражение нелегких условий ее существования, стремления писателя быть свободным и оставаться самим собой, что заставляет вспомнить известный тезис Милана Кундеры об антитоталитарности романа. "В искусстве, пожалуй, нет важнее задачи, как именно эта: высказать себя", - писал Гомбрович.